目次

はじめに:なぜ、今「セミパーソナル」のマシンピラティスなのか?

近年のフィットネス業界では、「セミパーソナル」形式のマシンピラティスが注目されています。その背景には、従来のピラティスの2つの形態が抱えていた課題があります。

一つは、大人数で一斉に行うグループ型ピラティス。

価格は手頃ですが、指導の質が均一化しやすく、成果を感じにくいという課題がありました。

もう一つは、一対一で行うパーソナル型ピラティス。

一人ひとりに合わせた丁寧な指導ができる一方、単価が高く、インストラクターの稼働効率も低いため、経営的には拡大しにくいという問題があります。

この2つの“間”を埋めるのが、セミパーソナル型ピラティスです。

少人数(2〜5名)で専門インストラクターの指導を受けられ、価格も1万円台〜と続けやすい。

「価格は抑えたいが、成果は実感したい」という20〜40代層にフィットし、今もっとも注目されている形態です。

AI姿勢分析アプリ「ゆがみーるクラウド」なら、レッスン前後の変化をデータで示し、説得力ある指導を可能にします。

SNS映えするレポート機能や、継続率を高める定期チェックもサポート。あなたの指導力を“科学的エビデンス”で裏付けます。

1.セミパーソナルトレーニングのポジショニング

ここまでセミパーソナルピラティスの台頭の背景を紹介してきましたが、ピラティスに限らず「セミパーソナルトレーニング」が他の業態や顧客層とどのような違いがあるのかについて比較してみましょう。

1-1. 業態マップで見るセミパーソナルの位置付け

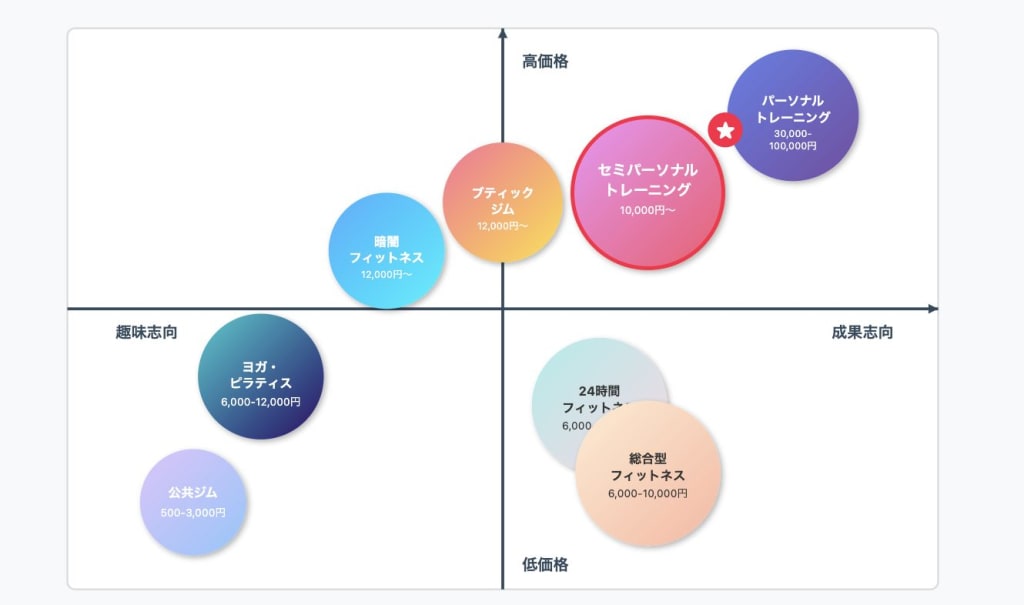

フィットネスに「どんな目的で通うか」と「どの程度の価格帯か」という2軸で整理すると、各業態の特徴とポジションが明確になります。

帝国データバンクの調査によると、フィットネス市場はコロナ禍以降、顧客が遠のいた2021 年度(5248 億円)から2024年度には130%以上回復(7100億円)し、2025年以降も市場拡大が期待されます。

※参照:帝国データバンク「フィットネスクラブ・スポーツジム」業界動向調査 (2024年度)

従来の総合型フィットネスクラブや24時間ジム(図の右下)は低価格・利便性が魅力ですが、専門的な指導や成果実感には乏しい傾向があります。

一方、マンツーマンのパーソナルトレーニング(図の右上)は成果が出やすい反面、月額3万円〜10万円と高額で、長期利用のハードルが高いのが現状です。

この両極の“間”にあるのが、セミパーソナルトレーニング(図の右上の中間)です。月額1〜2万円台と手頃な価格帯で、専門インストラクターによる少人数指導を受けられるため、「価格は抑えたいが成果は欲しい」という20〜40代層の支持を集めています。

セミパーソナルトレーニングの特徴

- 専門インストラクターによる少人数指導

- 姿勢改善やボディメイクなど“結果が出せる”プログラム

- 適度な価格で続けやすい

また、ヨガ・ピラティス(従来のグループレッスン型)や暗闇フィットネス、ブティックジム(特定の種類のフィットネスに特化した、小規模で高付加価値なジム)は、体験・リフレッシュ型の“感覚的満足”に軸を置く業態ですが、セミパーソナルはそこから一歩進み、「効果を出したい」層に訴求できるのが強みです。

1-2. 顧客ターゲットマップの説明

もう一つの図では、顧客がどのような価値を重視して施設を選ぶかを示しています。

- 左上(費用が低く総合型)には、総合フィットネスクラブや公共ジムが位置し、幅広い世代が利用します。ただし、目的が分散しやすく、「何のために通うのか」が曖昧になりやすい傾向があります。

- 右下(費用が高く専門型)には、パーソナルトレーニングジムやテーマ特化スクールが位置し、目的意識が高く、個別サポートを求める層が集まります。

総合型フィットネスや公共ジムは「安いが続かない」。

パーソナルトレーニングは「成果は出るが高すぎる」。

この間に存在する「費用中程度 × 専門性あり」層がセミパーソナルのメインターゲットです。

この「費用中程度 × 専門性あり」の層は、

- 継続可能な価格で成果を出したい

- 自分に合った運動をしたい

- 忙しくても効果的に体を変えたい

というニーズを持ち、LTV(顧客生涯価値)が高いことが特徴ともいえます。

総合型ジムが拾いきれない“成果志向層”と、パーソナルジムには届かない“コスト意識層”の間を埋める費用は中程度でありながら専門性を持つ領域にあるバランスモデルが、セミパーソナルトレーニングモデルです。

2.グループ型ピラティスとパーソナル型ピラティスの比較

従来のピラティスのスタジオ業態は大きく分けて、「グループ型」と「パーソナル型」の2つに分類されます。

それぞれがどのような価値を提供し、どんな課題を抱えているのかを整理してみましょう。

2-1. グループ型ピラティス|一斉進行による効率と、個別性の薄さ

特徴:10〜20人の一斉レッスン

派生モデル:「映像+補助型」:大型モニター映像でレッスン進行、講師巡回

メリット:一体感があり楽しい/低コスト運営でスケール可能/店舗間で品質維持可能

デメリット:個別最適化が難しい/成果実感が乏しく継続率が低下しやすい

グループ型ピラティスは、1人のインストラクターに対して10〜20名程度が同時にレッスンを受ける形式です。音楽やテンポに合わせて全員が同じ動きを行うため、一体感や爽快感を得やすく、スタジオの雰囲気も華やかです。

また、同じプログラムを繰り返し提供できるため、運営効率が高く、1レッスンあたりのコストを抑えられるという強みがあります。

近年は、このグループレッスンをさらに効率化した「映像+補助型」の運営スタイルも増えています。これは、鏡張りのスタジオに設置された大型モニターでレッスン映像を流し、インストラクターは全体の様子を見ながらフォームや安全面をチェックする形です。

この方法では、専門知識が浅いインストラクターでも運営が可能で、どの店舗でも同じレッスン品質を維持できるため、大手チェーンや美容系ブランド(例:ホットヨガスタジオLAVAのRintosullなど)も積極的に導入しています。ただし、一斉進行のレッスンでは個々の身体のクセや課題に合わせた指導が難しく、「正しく動けているのか分からない」「変化が感じられない」といった声が上がることも少なくありません。短期間の体験満足度は高くても、長期的な継続や効果実感につながりにくい点が課題です。

2-2. パーソナル型ピラティス|高い満足度と専門性、しかし拡大の壁

特徴:完全マンツーマンのオーダーメイドレッスン

メリット:成果が出やすく満足度が高い/信頼関係を築きやすい

デメリット:高単価(月3〜10万円)/インストラクター依存度が高く拡大しにくい

一方、パーソナル型ピラティスは、完全マンツーマン指導によって個人の身体特性や目的に合わせたレッスンを行う形式です。

姿勢評価や動作分析をもとにメニューを組むため、腰痛・肩こり・姿勢改善・パフォーマンス向上など、目的に直結した成果が得やすく、満足度の高いスタイルといえます。

また、レッスン中は常にインストラクターが付き添うため、動作の修正や負荷調整が細かく行え、顧客は「自分専用のトレーニング」を受けているという特別感を得られます。

しかし、課題は単価と人材の確保にあります。パーソナル型は1回あたりの料金が8,000〜12,000円、月額では3万円〜10万円程度と高額になり、 継続利用のハードルが上がります。

さらに、マンツーマン指導には高い専門知識と指導経験を持つインストラクターが必要で、採用・育成コストも大きく、事業としての拡大が難しいという現実があります。

2-3. グループとパーソナルの“間”にある新たな可能性

グループ型は「低価格・効率的」だが「成果の実感が弱い」。パーソナル型は「高単価・成果が明確」だが「拡大しにくい」。この2つの対極的なモデルの間に、新たな市場機会が生まれています。

それが、「価格は中程度」「成果は見える」「運営効率も担保できる」という第三のモデル、つまりセミパーソナル型ピラティスです。

このスタイルは、グループの「楽しさ」とパーソナルの「成果」を両立させながら、利用者にも経営者にも持続可能なバランスを提供できる点で、今後のピラティス市場を牽引する存在になりつつあります。

次章では、このセミパーソナルピラティスの特徴と、既存モデルとの差別化を生む「成果の見える仕組み」について詳しく解説します。

3.目指すべきセミパーソナルの差別化システム

セミパーソナルが現在注目のスタイルとなっていますが、今後さらに急速に拡大するピラティス業界の中で、果たしてどうすれば競合に勝てるのでしょうか?

「PMA(Pilates Method Alliance)加盟のインストラクター資格を複数持っている」「理学療法士でリハビリ指導の経験がある」等の専門性をアピールするだけで集客できるのでしょうか?

急速に拡大するピラティス市場の中では、単に「セミパーソナル」という言葉を掲げるだけでは差別化は難しいと考えられます。そのため、一歩先のセミパーソナルピラティスを目指すのであれば、「より成果が見える」データドリブン型セミパーソナルへの進化が鍵となるのではないでしょうか。

point1. 少人数(2〜4人)制での一人ひとりのデータ管理

- AI姿勢分析などの測定を定期的に実施し、個人ごとのプログラム進捗を見える化。

- インストラクターはその場のフォーム修正だけでなく、測定データを基に「次回メニュー」を調整できる。

point2. 事前カウンセリング+個別プラン提示

- 初回は必ず姿勢測定+カウンセリングを行い、個々に「あなたは骨盤の前傾改善プログラム」「猫背改善プログラム」といったタグ付けをする。

- レッスン中は少人数ながら各人が自分のプランを進め、インストラクターが順番にフォロー。

point3. グループの一体感 × パーソナルの成果実感

- 一緒に取り組む仲間がいることでモチベーションが続く

- しかし内容は「自分に合わせている」と感じられるので、継続率や単価向上につながる

point4. 定期測定・レポート提供による納得感強化

- 3ヶ月ごとに姿勢分析を行い、数値とビジュアルで変化を提示

- レポートをLINEやアプリで配信し、レッスンの継続・高単価パッケージへの誘導にも利用

4.まとめ:差別化のカギは「見える成果」と「再現性」

ここまで見てきたように、従来は「低価格・効率重視のグループ型」と「高単価・成果重視のパーソナル型」というスタイルのピラティス市場でしたが、今後の市場競争では、「セミパーソナルピラティス」で“結果が出る仕組み”をどう設計できるかが最大の差別化ポイントになります。

「見える成果」を軸に、AI姿勢分析などのツールを活用し、“再現性のあるセミパーソナルピラティスモデル”を構築することが、美容業界・治療院・フィットネス事業者が新規参入で成功する最短ルートではないでしょうか。

AI姿勢分析アプリ「ゆがみーる」なら、一歩先いくピラティススタジオ経営をスムーズにサポートできます。

無料デモを通じて、姿勢データがもたらす新しい価値を体験してみませんか?

「セミパーソナルピラティスの可能性は理解できたけれど、そもそも今の事業に“ピラティス”を導入する意義は?」という方へ。

次の記事では、治療院やフィットネスジム、美容サロンがピラティスを導入するメリットと、姿勢データを軸にしたウェルネス経営の始め方を解説しています。

お問い合わせはこちら